Die rasante Entwicklung generativer Künstlicher Intelligenz (KI) verändert derzeit tiefgreifend die Welt der Kunst, Musik und Literatur. Künstlerinnen und Künstler weltweit experimentieren mit KI-gestützten Tools, um neue Ausdrucksformen zu erschließen, während gleichzeitig ethische, rechtliche und kreative Fragen aufgeworfen werden.

Ein herausragendes Beispiel für diese Entwicklung ist die panamaische Fotografin Dahlia Dreszer, die in ihrer aktuellen Ausstellung „Bringing the Outside In“ in Miami traditionelle Fotografie mit KI-generierten Elementen kombiniert. Besucher können interaktiv Werke in ihrem Stil erzeugen und werden von einem KI-Klon der Künstlerin durch die Ausstellung geführt. Dreszer sieht KI nicht als Bedrohung, sondern als „Supercharger“ der Kreativität: „Ich sehe KI als ein neues künstlerisches Medium, das die Kreativität erweitert.“

Auch in der Musikbranche sorgt KI für Aufsehen. Der Musiker Seth Davis aus Louisiana spielt Songs, die vollständig von KI komponiert wurden, und erreicht damit ein Millionenpublikum. Dies stellt die traditionelle Musikindustrie vor Herausforderungen, da KI-Programme wie BandLab und Aiva in Sekundenschnelle einzigartige Songs erzeugen können. Gleichzeitig entstehen neue rechtliche Rahmenbedingungen, wie der „Elvis Act“ in Tennessee, der die Nutzung von Künstlerstimmen durch KI reguliert.

Im Bereich der bildenden Kunst nutzt der Digitalkünstler Refik Anadol KI, um monumentale Werke zu schaffen. Seine Installation „Unsupervised“ im Museum of Modern Art (MoMA) in New York verarbeitet über 138.000 Werke aus der Museumssammlung und generiert daraus neue visuelle Erfahrungen. Anadol beschreibt diesen Prozess als eine Art maschinisches Träumen, das neue Perspektiven auf bekannte Kunstwerke eröffnet.

Trotz der kreativen Möglichkeiten, die KI bietet, gibt es auch kritische Stimmen. Mehr als 2.000 britische Kreative, darunter die Autoren Mark Haddon und Michael Rosen, fordern die Regierung auf, Urheberrechte zu schützen und nicht zugunsten von KI-Entwicklungen zu lockern. Sie warnen vor einer Entwertung menschlicher Kreativität und der Gefahr, dass KI-generierte Inhalte die Vielfalt und Tiefe künstlerischer Ausdrucksformen untergraben könnten.

Insgesamt zeigt sich, dass generative KI das kreative Schaffen revolutioniert, indem sie neue Werkzeuge und Ausdrucksformen bereitstellt. Gleichzeitig erfordert diese Entwicklung eine sorgfältige Auseinandersetzung mit ethischen und rechtlichen Fragen, um sicherzustellen, dass die menschliche Kreativität weiterhin im Zentrum des künstlerischen Schaffens steht.

Die Rolle von KI in der Literaturproduktion

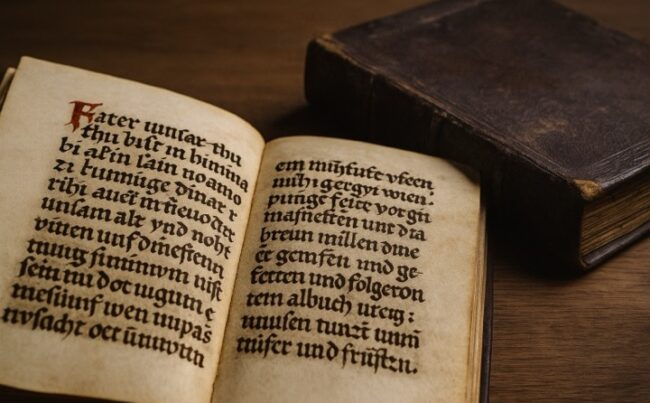

In der Welt der Literatur erlebt der Einsatz von Künstlicher Intelligenz eine beachtliche Ausweitung. Immer mehr Autorinnen und Autoren greifen auf Tools wie ChatGPT, Sudowrite oder Jasper zurück, um ihre Schreibprozesse zu beschleunigen, neue Inspiration zu gewinnen oder gar vollständige Texte zu erstellen. Dabei geht es nicht nur um das Generieren von Inhalten, sondern auch um stilistische Feinarbeit, Plotideen und Charakterentwicklung. KI-unterstütztes Schreiben wird zunehmend als legitimer Bestandteil des kreativen Schaffensprozesses akzeptiert, obwohl es auch hier kritische Stimmen gibt, die eine Verwässerung literarischer Qualität befürchten.

Ein bemerkenswerter Trend ist die Entstehung sogenannter kollaborativer Literaturprojekte, bei denen Mensch und Maschine gleichberechtigt an der Entwicklung von Romanen oder Kurzgeschichten beteiligt sind. Diese Projekte eröffnen nicht nur neue narrative Möglichkeiten, sondern stellen auch die Rolle des Autors infrage. Ist der Mensch noch der alleinige Urheber eines Werkes, wenn ein großer Teil des Textes von einer Maschine stammt? Diese Frage wird derzeit intensiv diskutiert – nicht nur in Feuilletons, sondern auch in juristischen Fachkreisen.

Besonders interessant ist der Einfluss von KI auf Übersetzungsprozesse. Dank neuronaler Netzwerke lassen sich literarische Werke heute deutlich schneller und stilistisch präziser übertragen. Das wiederum beeinflusst die internationale Verfügbarkeit von Literatur und könnte langfristig zu einer stärkeren kulturellen Vernetzung beitragen. Dennoch bleibt offen, ob maschinelle Übersetzungen jemals das Feingefühl menschlicher Sprachexperten vollständig ersetzen können.

Kulturelle Identität und Urheberschaft im Zeitalter der KI

Die Nutzung generativer KI wirft nicht nur technische und kreative, sondern auch tiefgreifende gesellschaftliche Fragen auf. Insbesondere das Konzept der kulturellen Identität wird durch maschinengenerierte Inhalte zunehmend infrage gestellt. Wenn KI-Modelle auf riesige Datensätze aus unterschiedlichsten Kulturen zugreifen, entsteht eine Art globalisierter Stil, der oft auf Ästhetik, nicht aber auf kulturellem Kontext basiert. Kritiker warnen vor einer schleichenden kulturellen Homogenisierung, bei der lokale Traditionen und Ausdrucksformen verdrängt werden.

Gleichzeitig fordert die Technologie neue Definitionen von Urheberschaft. Wer besitzt das geistige Eigentum an einem Kunstwerk, das vollständig von einer KI erzeugt wurde? Die Maschine? Der Programmierer? Der Nutzer? In vielen Ländern fehlt bislang eine klare Gesetzgebung. Während einige Stimmen fordern, die Schöpfungskraft von Maschinen als neue Form der Autorschaft anzuerkennen, plädieren andere für eine Stärkung menschlicher Rechte und Kontrollinstanzen.

Die Frage nach der Verantwortlichkeit wird ebenfalls immer relevanter. Wenn KI Inhalte mit problematischen Aussagen generiert – etwa diskriminierende oder politisch polarisierende Botschaften –, wer trägt dann die Verantwortung? Künstler, Entwickler oder Plattformbetreiber? Diese Debatte wird die nächsten Jahre maßgeblich prägen und ist entscheidend dafür, ob sich KI langfristig als konstruktives Werkzeug in kulturellen Prozessen etablieren kann.

Bildung und kreative Ausbildung im Wandel

Auch das Bildungssystem steht vor einem grundlegenden Wandel. In Kunsthochschulen, Schreibwerkstätten und Musikkonservatorien wird der Umgang mit KI-Tools inzwischen aktiv gelehrt. Dozierende erkennen zunehmend, dass es nicht mehr ausreicht, klassische Techniken zu vermitteln – sie müssen auch den kritischen und reflektierten Einsatz neuer Technologien fördern. In einigen Masterstudiengängen gehört das Arbeiten mit KI bereits zum Pflichtprogramm, etwa im Bereich digitale Mediengestaltung oder elektronische Komposition.

Gleichzeitig wächst der Bedarf an medienpädagogischer Aufklärung. Schüler und Studierende müssen nicht nur lernen, mit KI umzugehen, sondern auch die Mechanismen dahinter zu verstehen – etwa, wie Datensätze trainiert werden oder welche Bias-Strukturen in Algorithmen enthalten sein können. Nur so kann ein bewusster und verantwortungsvoller Umgang mit der Technologie gewährleistet werden.

Darüber hinaus entstehen neue Berufsbilder. Der Prompt Engineer, der gezielt mit Sprache und KI-Modellen arbeitet, ist nur eines davon. Auch Tätigkeiten im Bereich der kuratorischen Supervision oder der KI-gestützten dramaturgischen Analyse gewinnen an Bedeutung. Bildungseinrichtungen sind somit gefordert, ihre Curricula anzupassen und kreative Ausbildungen zukunftsfähig zu gestalten. Denn wer heute die Künstlerinnen und Künstler von morgen ausbildet, muss ihnen die Werkzeuge an die Hand geben, in einer durch KI geprägten Welt bestehen zu können.

Jens Müller ist ein Hobby Historiker und engagierter Forscher, der sich auf Kulturgeschichte spezialisiert hat. Mit einem scharfen Blick für historische Zusammenhänge und gesellschaftliche Entwicklungen publiziert er regelmäßig fundierte Artikel. Als Redakteur schreibt er für das Online-Magazin Stefanjacob.de.